Nach Beziehungserfahrungen in unterschiedlichsten kulturellen Konstellationen treibt Fatin Abbas vor allem ein Gedanke um: dass wir weltweit noch immer nicht mit dem Patriarchat aufgeräumt haben. Für WIR MACHEN DAS schreibt sie über männliche Erwartungen, alternative Beziehungsmodelle und über Schneewittchen.

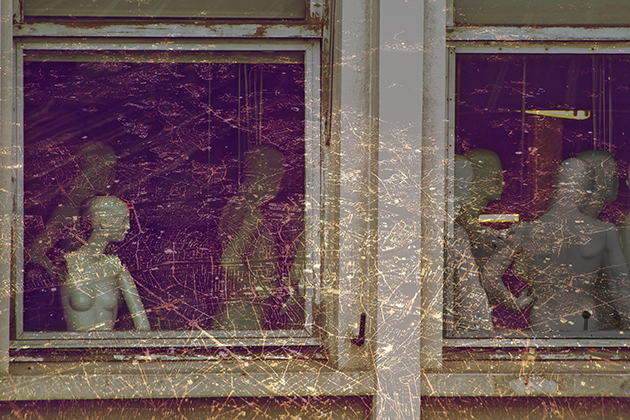

Von Fatin Abbas, 04.02.2019In Dina Goldsteins Fotoserie „Fallen Princesses“ sticht ein Foto besonders heraus: Darauf ist die Titelheldin des Märchens „Schneewittchen“ nach ihrer Heirat mit dem Märchenprinzen zu sehen. Sie steht in einem chaotischen zeitgenössischen Wohnzimmer, ein Baby auf jedem Arm, ein drittes Kind am Rockzipfel, während ein viertes im Hintergrund umherkrabbelt. Derweil sitzt der Märchenprinz zurückgelehnt in einem Sessel, in der Hand eine Bierflasche, neben sich eine geöffnete Chipstüte und sieht fern.

Nach zehn Jahren Beziehungserfahrung in den unterschiedlichsten kulturellen Konstellationen bringt dieses Foto einige meiner Erkenntnisse auf den Punkt. Da die Zugehörigkeitsfrage in meinem Fall komplex ist – ich wurde im Sudan geboren, bin in den USA aufgewachsen und lebe heute in Berlin –, ist es für mich nie leicht gewesen, einen Partner zu finden, mit dem es kulturell „passt“. Doch mit der Zeit ist mir klar geworden, dass nicht kulturelle Unterschiede dafür verantwortlich sind. Ich denke, das Patriarchat ist das Problem. Es mag zwar regional in unterschiedlichsten Ausführungen existieren, doch der Drang, Frauen auszubeuten, scheint universell.

Ich bin weder verheiratet noch Mutter und damit – gemessen an den Maßstäben meiner Herkunftskultur –gescheitert. In dieser Kultur werden Frauen dazu erzogen, Männern zu dienen. Der Höhepunkt im Leben ist für sie der Hochzeitstag, ein Triumph, der bald darauf durch die Mutterschaft gekrönt werden muss. Der Respekt, der einer sudanesischen Frau entgegengebracht wird, ist abhängig davon, wie ergeben sie Männern innerhalb und außerhalb der Familie „dient“ – sie mit Essen versorgt, hinter ihnen herräumt, sich um sie kümmert und ihnen allgemein das Leben so leicht und angenehm wie möglich macht.

In der westlichen Welt wirkt das Patriarchat sehr viel perfider. Aber wie die #MeToo-Bewegung gezeigt hat, ist es gesellschaftlich ebenso fest verwurzelt. Viele Männer, denen ich begegnet bin, bezeichnen sich als Feministen, sind aber eigentlich nicht bereit, selbst grundlegendste Privilegien aufzugeben – angefangen mit der unbeschwerten Ignoranz gegenüber den Nöten anderer. Meiner Erfahrung nach trifft das besonders auf weiße Männer zu, die oft an dem naiven Glauben festhalten, die Welt begegne anderen – Frauen, People of Color, queeren oder anderen marginalisierten Menschen – ebenso herzlich und offen wie ihnen selbst. Rassismus? Bilde ich mir nur ein. Sexismus am Arbeitsplatz? Dann muss ich halt energischer auftreten. Islamophobie? Na ja, meine Religion ist ja von Haus aus rückständig. Diese abwehrende, verharmlosende Haltung kommt in der Aussage eines Exfreunds zum Ausdruck: „Mit dir hat man echt zu tun“, gab er mir irgendwann zu verstehen. „Versuch mal, eine Schwarze muslimische Frau in dieser Welt zu sein“, blaffte ich zurück. „Damit hat man echt zu tun.“

Zum Beispiel schlage ich mich damit rum, dass weiße Männer mich oft als Fetischobjekt ansehen, als Tor zu den fernen, warmen und exotischen Gefilden meiner Heimat. Und wenn man an der Oberfläche kratzt, scheinen die Ansprüche von westlichen Männern jeder Couleur sich von denen der sudanesischen auch gar nicht so sehr zu unterscheiden. Ob es um die berufliche Karriere, Hausarbeit oder das persönliche Wohlbefinden geht – ihre Bedürfnisse und Prioritäten gehen häufig vor.

Wenn das Patriarchat also universell ist, wo finden wir dann Beziehungsmodelle, die es infrage stellen? In vielerlei Hinsicht fühle ich mich weiterhin dem ausgedehnten Familienmodell verbunden, mit dem ich aufgewachsen bin, weil es Großeltern, Tanten, Onkel, Großtanten und -onkel, Cousinen und Großcousins einschließt. Es erscheint mir herzlicher und großzügiger als das enge amerikanische oder deutsche Familienideal, das sich auf Vater, Mutter, Kind beschränkt. Doch beide Modelle haben ihre Wurzeln im Patriarchat und ich will darüber hinausdenken, nach anderen Möglichkeiten suchen.

In dieser Hinsicht ist Berlin ausgesprochen inspirierend. Hier habe ich Menschen getroffen, die Beziehungen und Gemeinschaft radikal neu denken. Erst in Berlin habe ich queere Kultur wirklich kennengelernt. Hier bin ich Menschen begegnet, die offene Beziehungen leben; Familien, die in größeren Gemeinschaften mit Fremden zusammenwohnen; Eltern, die sich für unkonventionelle Arrangements entscheiden, beispielsweise das Leben in getrennten Wohnungen. Ich habe Lebensentwürfe kennengelernt, die das Patriarchat zwar nicht vom Sockel stoßen, es aber zumindest hinterfragen – durch alternative Modelle jenseits der heteronormativen Paarbeziehung, die auf Gemeinschaft, Solidarität und Gleichberechtigung basieren.

Solche Modelle geben mir die Hoffnung, dass es Auswege gibt aus dem klassischen Beziehungs- und Familienideal, welches – über alle Kulturen hinweg und für viele Frauen – eine Sackgasse ist. Wie Goldsteins Foto eindrücklich zeigt, ist „glücklich bis an ihr Lebensende“ ein Mythos, der Mädchen verabreicht wird, um sicherzustellen, dass sie später als erwachsene Frauen einwilligen, sich körperlich und emotional ausbeuten zu lassen. In dem Foto blickt Schneewittchen mit gespitzten Lippen direkt in die Kamera. Mir gefällt der Gedanke, dass in ihrem frustrierten Blick ein Funken Rebellion aufblitzt. Sie könnte wohlmöglich das ganze Luftschloss zum Einsturz bringen – mit dem Märchenprinzen darin.

* Übersetzung: Ekpenyong Ani