Im Kurzinterview berichtet die Fotografin Charlotte Schmitz von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen auf der Flucht. „Es ist mir unverständlich, warum ich Grenzen so leicht übertreten kann, an denen andere scheitern oder gar ihr Leben verlieren.“

Von Juliette Moarbes, 15.08.2019 In Ihrem freien Fotoprojekt “Take me to Jermany“ haben Sie Newcomer*innen und mit ihnen verbundene Gegenstände in Griechenland, der Türkei und Deutschland porträtiert. Wie haben Sie Kontakt zu den Menschen gefunden und wie sind Sie bei Ihrer fotografischen Arbeit vorgegangen?

In Ihrem freien Fotoprojekt “Take me to Jermany“ haben Sie Newcomer*innen und mit ihnen verbundene Gegenstände in Griechenland, der Türkei und Deutschland porträtiert. Wie haben Sie Kontakt zu den Menschen gefunden und wie sind Sie bei Ihrer fotografischen Arbeit vorgegangen?

CHARLOTTE SCHMITZ: Ich bin 2014 nach Istanbul gezogen und war dadurch dem Bürgerkrieg in Syrien und seinen Auswirkungen auf einmal sehr viel näher. Neben den etwa 2,5 Millionen Menschen aus dem Nachbarland leben auch viele Geflüchtete aus anderen Kriegs- und Konfliktregionen in der Türkei, und ein großer Teil davon ist natürlich in der Metropole Istanbul. Ich schloss schnell Freundschaften mit ein paar Syrer*innen aus meiner Nachbarschaft, die alle unter schwierigen bis elenden Bedingungen in Restaurants oder der Textilbranche arbeiteten und war dementsprechend stark in ihre spätere Flucht involviert. Einige von ihnen wohnten bei mir, bevor sie gen Europa aufbrachen. Über WhatsApp und Telefon begleitete ich ihren Weg mit dem Boot nach Lesbos, über den Balkan bis nach Deutschland. So gut es ging unterstützte ich aus der Ferne ihre Reisen – sowohl mental, als auch mit Wissen und Informationen. Im November 2015 entschloss ich mich, nicht mehr alles nur virtuell zu erleben, sondern auch mit eigenen Augen zu sehen und reiste nach Lesbos.

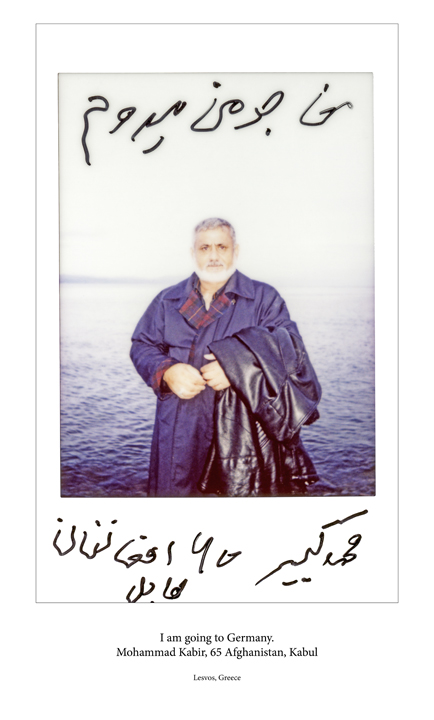

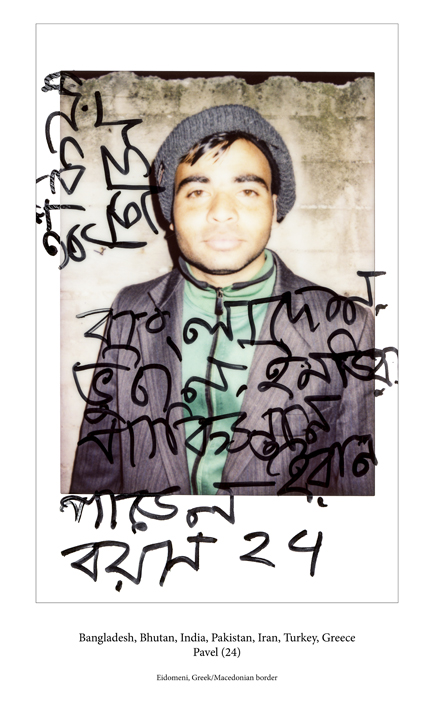

Ich versuche immer, so wenige Personen wie möglich zu fotografieren und dafür mehr Zeit mit den einzelnen Menschen zu haben, denen ich begegne. Dies ist auch der Grund, warum ich gerne mit einer Polaroidkamera arbeite, da bleibt das Fotografieren meistens auf ein einziges Foto reduziert. Das hat dann eine ganz eigene Dynamik: Nach kurzem Warten kommt das fertige Bild und kann gemeinsam angeschaut werden. Die Kontrolle über das eigene Bild schafft Vertrauen, das gemeinsame Warten zwischen dem Auslösen und der Ausbelichtung wiederum eine intime Situation zwischen mir und den portraitierten Menschen. Da ich keine Geschichten über, sondern mit den Menschen erzählen wollte, bat ich sie, ihre Gedanken direkt auf ihr Bild zu schreiben.

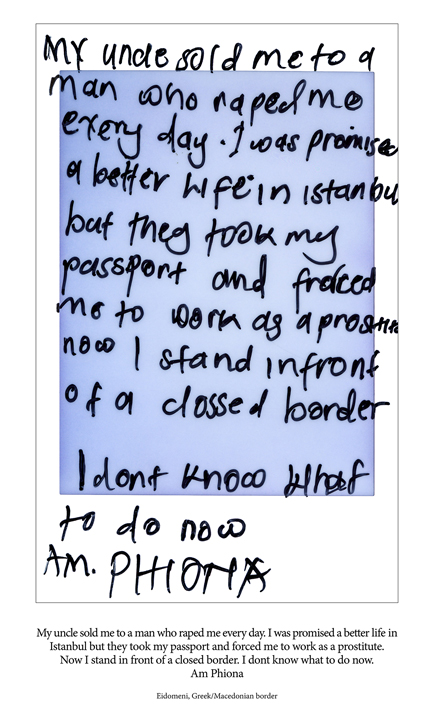

Auf den Bildern stehen handgeschriebene Sätze, oftmals sehr intime Details, wie bei Phiona. Sie haben sich bei ihr gegen eine Aufnahme entschieden. Was macht ein gutes Porträt für Sie aus?

Es war mir wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Teil der Arbeit zu sein, damit sie ihre Geschichten persönlich erzählen können. Ihre eigenen Worte, meist in der Muttersprache, und ihre persönliche Schrift auf den Fotografien tragen dazu bei, dass sie nicht anonym bleiben, sondern der oder die Betrachter*in eine Verbindung aufbauen kann. Auch das Foto von Phiona ist für mich ein Portrait, es trägt ihre eigene Schrift, ihre Worte und doch bleibt ihre Identität ein Geheimnis, irgendwie auch zwischen ihr und mir. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir auf den Gleisen in Idomeni saßen und sie mir ihre Geschichte erzählte, eine junge Frau aus Uganda. Ich fragte sie, was ich für das Polaroid fotografieren sollte, sie zeigte auf den blauen Himmel über uns.

Was ein gutes Portrait ausmacht, ist schwer zu beantworten und ändert sich ständig. Für mich persönlich entfalten Portraits erst als Serie richtig ihre Kraft, unser Sein enthüllt sich oft in ihrer Serialität.

Mit welchen Herausforderungen sahen Sie sich während des Fotografierens konfrontiert und was war Ihnen wichtig, zu zeigen?

Beim Fotografieren selbst habe ich mich nicht mit Herausforderungen konfrontiert gesehen. Ich spreche sechs Sprachen und das hat mir in der Kommunikation sehr geholfen. Vor allem Türkisch war hier sehr hilfreich, da die meisten Geflüchteten ein paar Jahre in der Türkei gelebt hatten. Es war oft vielmehr die Hilflosigkeit, nichts an der politischen Situation, lokal und europaweit, tun zu können. Die geballte Medienberichterstattung über die elenden Verhältnisse in Idomeni zum Beispiel haben nicht viel bewirkt, keine Grenzen geöffnet. Wir haben alle dokumentiert und dafür gesorgt, dass die Menschen gehört werden, doch das Gefühl der Ohnmacht, darüber hinaus nicht viel ändern zu können, ist wohl das Schwierigste gewesen. Es ist mir unverständlich, warum ich Grenzen so leicht übertreten kann, an denen andere scheitern oder gar ihr Leben verlieren.

Welche Erfahrungen haben Sie aus diesem Projekt mitgenommen – beruflich und privat?

Durch die Arbeit »Take me to Jermany« habe ich viel darüber gelernt, wie ich fotografisch und journalistisch arbeiten möchte und welche Ansätze mir besonders wichtig sind. Fotografie mit Aktivismus zu verbinden, um dadurch stärker auf die Situation von Geflüchteten, auf Menschenrechte und dessen Verletzungen aufmerksam zu machen, ist für meine Arbeit elementar geworden. Bei diesem Projekt macht die Fotografie den deutlich kleineren Teil aus. Mit den meisten Menschen, die ich fotografierte, tauschte ich Telefonnummern aus und unterstützte sie auf individueller Ebene in den verschiedensten Situationen, ob es in der Türkei, beim Überschreiten von Grenzen oder in Deutschland war. Manchmal gehört auch ziviler Ungehorsam dazu, das finde ich unglaublich wichtig – es gilt aber zu erkennen, wann er wichtig und richtig einzusetzen ist. Mir war auch wichtig, viele der Menschen, die es nach Deutschland schafften, mit Freund*innen in Verbindung zu bringen, damit sie die Möglichkeit haben, schnell Teil unserer Gesellschaft zu werden. Für uns alle ist es wichtig, Menschen zu finden, die sprachlich helfen können, wenn wir in einem fremden Land sind oder leben.

Es ging aber auch über diese direkte Solidarität hinaus, denn meine Telefonnummer wurde weitergereicht und so bekam ich oft Nachrichten von Menschen, die in Griechenland oder anderswo entlang der Balkanroute festsaßen. Meistens konnte ich gar nicht helfen, aber ich glaube dass mentale Unterstützung oft auch schon viel ausmacht.

Ich habe in dieser Zeit viel darüber gelernt, wie Bürgerinitiativen entstehen und wie viele Organisationen eigentlich zu dieser Thematik arbeiten. Zum Beispiel kam es vor, dass ich Nachrichten oder Anrufe mit Koordinaten bekam, von Menschen, die in Seenot geraten sind. Darüber habe ich Menschen und Organisationen kennengelernt, die Rescue-Groups über Soziale Medien aufgebaut haben, um Menschen in Seenot zu helfen. Alle diese Organisationen und Einzelpersonen machen die Arbeit, für die eigentlich Länder und Bündnisse verantwortlich sein müssten, aber ich denke am Ende trägt dies dazu bei, unsere Zivilgesellschaft zu stärken.

In den letzten Jahren sind unzählige Fotostrecken von und über Geflohene entstanden. Wie lässt sich als Fotografin ein voyeuristischer Blick vermeiden?

In meiner Arbeit war mir von Anfang an wichtig, keine Bildunterschriften und damit Geschichten über die Menschen zu schreiben, denen ich begegnete, sondern sie teilhaben zu lassen. Partizipation in meiner fotografischen Herangehensweise ist mir sehr wichtig und manifestiert sich immer mehr in meinen Arbeiten. Ich denke eben diese Herangehensweise nimmt möglichem Voyeurismus auf natürlicher Art schnell den Boden, da sie die Handlungsfähigkeit der einzelnen Menschen mit einbezieht. Das Verbinden von Fotografie und Aktionismus bei diesem Projekt spielte für mich eine ähnliche Rolle.

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das Interesse der Medien und Rezipient*innen wieder abzunehmen scheint, und so arbeiten mittlerweile auch weniger Fotograf*innen und Autor*innen am Thema Flucht und Migration als in den vergangenen Jahren. Ich denke, es war eine fast einmalige Situation, dass dies so viel Aufmerksamkeit und Berichterstattung bekam. Die Situation in Griechenland, entlang des Balkans und in den Herkunftsländern ist immer noch katastrophal, und auch in Deutschland gibt es viel zu berichten. Mit der Schließung der Grenzen hat sich in Zentraleuropa alles etwas beruhigt, aber das Elend an Europas Außengrenze ist groß, und dafür sind wir als Europäer*innen alle mitverantwortlich. Ich hoffe deswegen, dass möglichst viele Journalist*innen und Bürger*innen weiterhin an diesem Thema arbeiten und wenn nötig Wege finden, dennoch zu berichten – auch wenn es in klassischen Medien schwieriger geworden ist.

Wie ist Ihre Herangehensweise an das Thema hier vor Ort, in Deutschland?

Zusammen mit Johanna-Maria Fritz habe ich eine Portraitserie über die jungen Männer gemacht, die sich im Berliner Tiergarten prostituieren. Durch Medienberichterstattung wurden wir auf sie aufmerksam und sind vor zwei Jahren in den Tiergarten gegangen, um mit ihnen zu sprechen. Wir verbrachten viel Zeit mit ihnen dort, interviewten sie, schlossen Freundschaften, unterstützen einige von ihnen bei Behördengängen, und versuchten, die Strukturen im Tiergarten zu verstehen. Fotografiert haben wir wieder mit einer Polaroidkamera, denn es war uns auch hier wichtig, den Männer die sofortige Bildüberprüfung zu ermöglichen. Wir haben sie anonym fotografiert, denn sie sind nicht nur in ihren Heimatländern von Stigmatisierung und Ausgrenzung bedroht, sondern auch hier vor Ort.

Die meisten der Geflüchteten im Tiergarten rauchen Heroin, um ihre Sucht zu finanzieren, gehen sie in den Park. Sie sind allerdings nicht als Süchtige nach Deutschland gekommen, sondern erst hier mit den Drogen in Verbindung gekommen. Vor Unterkünften, vor dem LaGeSo, am Leopoldplatz oder vielleicht über Freunde – die ersten 1-2 Kugeln Heroin sind umsonst, danach sind die meisten abhängig. Viele von ihnen haben Traumatisches erlebt, zuhause und auf der Flucht, hinzu kommen fehlende Perspektiven hier in Deutschland.

Da ich Fotografie meist mit Aktionismus verbinde, war mir schnell klar, dass wir auch hier Schlüssel sein könnten, die Situation der Männer im Tiergarten zu verändern. Wir haben ein Vernetzungstreffen ins Leben gerufen, an dem alle Organisationen und Einrichtungen seither teilnehmen, die im Tiergarten bereits aktiv sind oder noch mehr sein müssten. Da wir mit all diesen Expert*innen zusammenarbeiten, ist es uns möglich, auch direkt mit der lokalen Politik ins Gespräch zu kommen. Neben den bisher existierenden Strukturen bauen wir zusammen mit ein paar Freunden gerade ein Patenschaftsprojekt auf, um den jungen Männern dabei zu helfen, ihren Weg zurück in die Gesellschaft zu finden, in der sie noch gar nicht die Chance hatten, richtig zu leben. Unglaublich wichtig hierfür ist der Kontakt zu Berliner*innen, die bei der Integration helfen und bei Behördengängen und anderen notwendigen Terminen unterstützen.

Hier ein Einblick in ihre Fotoserie: