Im vierten Teil unserer JIK puzzle Kolumne erzählt Jana Rosenfeld von einer Alltagsbegegnung, die sie bewegt und zum Nachdenken gebracht hat. Sind wir wirklich so anders, wie wir manchmal annehmen, oder doch viel ähnlicher?

Von Jana Rosenfeld, 08.03.2018„Anders ist anders, aber nicht schlechter“, ein kitschiger Postkartenspruch und eine der simpelsten Regeln meiner Kinderstube. Derzeit wichtiger denn je. Und doch scheint mir manchmal, dass dieser Spruch ein Resultat meiner blühenden Fantasie sein muss, wenn ich das politische und gesellschaftliche Treiben der letzten Monate in Deutschland und Europa anschaue.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Bedenken und Ängste vor Unbekanntem bei allen Menschen vorhanden sind, und dass sie, obwohl sie uns unangenehme Gefühle bereiten, auch schützen. Ängste können nur leider auch zur Belastung werden, wenn es nicht gelingt, sich mit dem Unbekannten vertraut zu machen. Mein Geheimrezept für diese verzwickte Situation: Kontakt suchen. Der ergibt sich oft ganz von selbst.

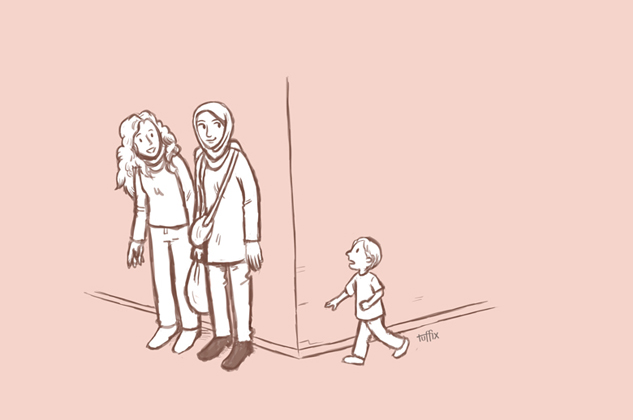

Neulich, als ich in Lübeck, meiner Heimatstadt, Einkäufe erledigte, sprach mich eine junge Frau an. Sie war mit Taschen bepackt und hielt einen kleinen Jungen an der Hand. Sie wollte wissen, wie sie zum nächsten Bahnhof komme. Die junge Mutter hatte eine andere Hautfarbe als ich, sprach eine andere Sprache und trug ein Kopftuch. Der totale „Pegida-Schreck“. Doch anstatt von Angst gelähmt rumzudrucksen, in eine Richtung zu fuchteln, und schnell die Fliege zu machen, begleitete ich sie zum Bahnhof, der auf meinem Weg lag. Sie erzählte mir, dass sie nach Hamburg wolle, um Freunde zu besuchen und Einkäufe zu erledigen. Während wir gingen versuchte sie mühsam, keine der Taschen zu verlieren, und lächelte mich entschuldigend an. Ich lächelte zurück. „Are you okay?“, fragte ich sie. Sie lächelte mich jedoch nur weiter verlegen an. Der kleine Junge quengelte herum und weigerte sich schließlich weiter zu laufen. Seine Mutter rollte mit den Augen. Sie ließ seine Hand los, ging ein paar Meter weiter und versteckte sich hinter einer Ecke. Dann machte sie eine Geste, die bedeutete ich solle ihr folgen. Keine zwei Sekunden später kam der Kleine um die Ecke geschossen, erleichtert, doch nicht zurückgelassen worden zu sein.

Die junge Frau sah ihren Jungen trotz des Stresses, den sie offensichtlich hatte, liebevoll an. Dieser Blick löste etwas in mir aus: Rührung aber auch Traurigkeit. Rührung, weil ich plötzlich an meine eigene Mutter denken musste, die oft ihre eigenen Bedürfnisse hinter meine gestellt, jederzeit ein offenes Ohr und immer einen passenden Ratschlag bereit hat. Egal welche Hautfarbe, Kultur oder Religion, die Probleme, Sorgen und kleinen Tricks der Mamas scheinen dieselben zu sein. Traurigkeit, weil mir automatisch Bilder von überfüllten Booten auf dem Mittelmeer in den Kopf schießen. Gesichter, die ich nicht kenne, Menschen einer anderen Kultur. Doch sind sie so anders? Sie haben schließlich auch Mütter, die ihnen liebvolle Blicke zuwerfen, so wie die Frau neben mir ihrem Kind, oder die immer für Ratschläge da sind, wie meine Mutter. Erziehung ist sicherlich von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Genauso kann sie aber schon innerhalb von Freundeskreisen sehr verschieden sein. Doch ich bin noch nie einer Mutter begegnet, die nicht das Beste für ihre Kinder wollte. Dieser dringende Wunsch nach einer guten Zukunft für die eigenen Kinder verbindet Menschen. Am Bahnhof angekommen, legte mir die Frau eine Hand auf den Arm und sagte: „Thank you Sister“. Danke Schwester. So schnell kann man zu einer Familie werden.