Es gibt viel mehr Sachen, die uns verbinden, als wir ahnen. Die Schriftstellerin Annett Gröschner mit einem Essay über das Damaskuserlebnis in Berlin.

Von Annett Gröschner, 14.09.2019Ich reise gerne nach Klang. Swanetien, Sarmatien, Podolien sind Destinationen der Verheißung, die aus dem Wort kommt. Auch Damaskus gehört in die Reihe. Ich war noch nie dort und habe im Moment auch keine Hoffnung, dass ich die Stadt je betreten werde. Aber allein das Wort schafft Geschichten im Kopf. Damast ist darin und Kuss. Diskus und Diskurs. Damast ist, wenn es nicht eine billige Kopie aus dem Chemiefaserwerk ist, ein ganz besonderer Stoff. In China erfunden und in Damaskus so verbreitet, dass er den Namen der Stadt erhielt, kommt er schon lange nicht mehr aus Syrien. Auch nicht aus der Oberlausitz, wo seit 1666 die deutschen Damastwebstühle standen. Am ehesten wieder aus China.

Die Mütter meiner Generation bekamen Damast als Aussteuer, in Tischdeckengröße. Seide, Kammgarn und Leinen, manchmal auch feine Baumwolle bildeten schimmernde Muster, nur unter schrägem Lichteinfall als solche erkennbar. Die Damasttischdecke wurde zu besonderen Anlässen aufgelegt. In den Lagerfaltungen hatte sich während langen Liegens Staub als andersfarbiger, matter Schimmer angesammelt, der ausgebreitet regelmäßige Vierecke mit nach außen gewölbten Fluchtlinien bildete. Großmutter griff bei Ausflügen zu Kaffeekränzchen in den Stoff und sagte manchmal das für Kinder seltsame Wort Friedensware. Sie hätte auch leise und staunend Damaskus sagen können. Manchmal verschüttete sie den Rotwein, statt ihn zu trinken, aber nie mit Absicht. Auf Damasttischdecken zog der Wein nie sofort in den Stoff, sondern bildete erst einmal Tropfen, die zu Flecken wurden, wenn Großmutter hektisch mit einem Stofftaschentuch oder der Serviette den Rotwein aufzuwischen versuchte.

Die poetischen Umrisse von Aleppo kenne ich schon, dank Widad Nabi, meiner syrischen Tandempartnerin beim Projekt Weiter Schreiben. Die von Damaskus muss ich noch lernen.

Ich kann also kein Damaskuserlebnis vorweisen. Im doppelten Sinne nicht. Paulus von Tarsus begegnete der Lichterscheinung des auferstandenen Jesus auf dem Weg in die Stadt und wurde bekehrt, vom Verfolger der Urchristen zu ihrem Apostel im göttlichen Missionsauftrag. Im Volksmund wurde das Damaskuserlebnis auch „vom Saulus zum Paulus“ genannt. Oder Schlüsselerlebnis. Oder Wendung um 180 Grad. Aber Damaskuserlebnis klingt viel schöner.

Zwar habe ich ab und an einige meiner Ansichten der Zeit angepasst, aber an meiner Sicht auf die Welt hat sich trotz friedlicher Revolution und dem einschneidenden Erlebnis der Wiedervereinigung – Wendung um 180 Grad – und dem nachfolgenden Leben in einer anderen Gesellschaftsordnung wenig geändert. Im Gegenteil, diese Sicht hat sich in den letzten Jahren noch gefestigt. Ich könnte es mit einem Satz aus Heiner Müllers Stück „Der Auftrag“ beschreiben (und würde es, wenn es von mir wäre, gendern): „Solange es Herren und Sklaven gibt, ist unser Auftrag nicht erledigt.“ Ich habe den Satz an einem Wochenende im Juni auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof gefunden. Jemand hatte den Zettel, zum Schutz vor dem Regen in Klarsichtfolie verpackt, auf das Grab von Heiner Müller gelegt und mit einem Stein beschwert, vielleicht von Hegels Grab entwendet, auf dessen Grabstein viele Steine liegen.

Ich könnte es auch anders formulieren, mit Franz Jung und seiner Vorarbeit für das Buch mit dem grandiosen Titel „Die Technik des Glücks“: „Ein kleiner Bruchteil weniger Glücklicher darf nicht von der Ausbeutung der vielen, der Unglücklichen leben. Wir dürfen die Welt nicht nur betrachten, wir müssen sie verändern. Bis alle glücklich sind.“

Ganz ausschließen kann ich freilich nicht, in meinem späteren Leben doch noch einmal ein Damaskuserlebnis zu haben. Ich könnte mich zum Beispiel zum Veganismus bekehren lassen und den Fleischprodukten abschwören. Oder doch nach Damaskus fahren.

Geruch – Smell

Die Gerüche eines Tages Ende Mai auf dem Weg vom Osten Berlins in den Orient, der eigentlich zur City West gehört.

Schwere Träume wie nasser, abgestandener Sand, Olivenölshampoo und Orangenseife, der Geruch von Espresso, geschmolzenem Käse und getoastetem Brot, der Staub der Baustelle hinter dem Haus, der Rauch, den die Schornsteinfeger erzeugen, die die Schlote ausbrennen. Der Geruch der Bremsbeläge der S-Bahn, die kurz hinter meinem Haus den Bremsvorgang einleitet, um am S-Bahnhof Prenzlauer Allee zu halten. Das Parfüm der Nachbarin, dessen Duft noch im menschenleeren Treppenhaus hängt (Marke Eternity). Diesel, Benzin, Urin, Schweinebraten. Der Müll in der Tonne, die jemand zu schließen vergaß. Der Geruch des Alkoholikers, der die leere Schnapsflasche zum Flaschencontainer bringt. Auf dem Weg durch die Stadt immer wieder Akazienblüten, die mich an einen Tag vor vierunddreißig Jahren erinnern, als ich sterben wollte vor Liebe. (Es blieb dann doch nur ein Gedicht über Robinien, ein missratenes noch dazu. Fast jede Akazie in Berlin ist eine Robinie.) Der Geruch nach Stress und Rasierwasser in der S-Bahn, der Schweiß des Mannes, der in seiner Kleidung übernachten musste. Die übereinander herfallenden Düfte, miese wie schöne, auf dem Bahnhof Gesundbrunnen. (Wie mag es wohl hier gerochen haben, als es noch ein Kurort war mit Heilquelle? Wahrscheinlich hat es für heutige Nasen gestunken, nach Gülle und Abwasser, Rauch aus niedrigen Schornsteinen und Haut, an die nur unregelmäßig Wasser und Seife kamen.) Die abgestandene, leicht modrige Luft der S-Bahnschächte der Nord-Süd-Bahn, unterbrochen von einem durchdringenden Geruch nach Frischgebackenem im Bäckerstand des S-Bahnhofs Friedrichstraße, der noch fast bis zur Station Brandenburger Tor im S-Bahnwagen hängt. Nasser Hund (wovon ist der nass, es regnet nicht). Der Geruch nach Achselhöhlen unter ärmellosen Blusen. Rosen, viele, die einer unverpackt mit sich herumträgt. Frisches Sushi im Bahnhof Potsdamer Platz, Döner im Bus M48. An der Haltestelle Lützowstraße/Potsdamer Straße steige ich aus.

HARB – Import-Export auf der Potsdamer Straße, Nr. 93. Beim Betreten des Ladens eine Geruchskakophonie, die über meine Sinne herfällt: Vanille, Ambra, Zimt, Koriander, Kurkuma, Orangenschalen, Sandelholz, Jasminöl, Ingwer, Pfeffer, Rosen, Harissa. Kardamom versucht eine Solopartie.

Der durchdringende Geruch der Kapselfrüchte versetzt mich in das Jahr 1982: Ich kenne im Wesentlichen an Gewürzen nur Salz, schwarzen Pfeffer, süßen und scharfen Paprika, Zimt, Vanille und Nelken. Viel mehr bekommt man nicht im Konsum. Ich sitze in Dresden bei einer Freundin in ihrer mit Kohle geheizten Wohnung, ein Glas schwarzen Tee vor mir, an dem ich mir die Hände wärme. Oben im Glas schwimmen drei Kapseln Kardamom, zerbissen, bevor der Tee aufgebrüht wurde. Ich kannte das Wort bis zu diesem Moment nicht, finde es aber schön. Genauso schön wie den Geschmack des Tees. Ich werde bald süchtig danach und kann nur schreiben bei einer Kanne Kardamomtee. Den besten Kardamom gibt es in Ungarn, das ist nicht so weit entfernt vom Orient.

Irgendwann ist mir der Geschmack über, Bergamotteöl wird mir lieber.

Heute ist Kardamom im Mokka, den mir Widad kocht, und jedes Mal werde ich in den Winter zurückgebeamt, als mein erwachsenes Leben begann.

Optisch bin ich eher enttäuscht vom HARB-Geschäft, das inzwischen aussieht wie ein x-beliebiger Delikatessenladen. Anfang der neunziger Jahre trat ich das erste Mal über die Schwelle und war wie verzaubert. Eine fremde, wohlriechende Welt, eine Verheißung. Die Kräuter und Körner wurden mit großen Schütten aus hölzernen Schubladen in Papiertüten gekippt und an der Kasse saß ein alter Araber (trug er nicht sogar einen Fez?) und wog die Ware aus. Es war wie in einer Märchenwelt, hier gab es die Gerüche zum DEFA-Märchenfilm „Der kleine Muck“, der mich als Kind faszinierte. Hatte der kleine Muck nicht auch so einen Laden betreten? Oder war es ein offener Basar, ein Suk? Ich glaube, selbst Aladins Wunderlampe gab es im HARB zu kaufen. Ich nehme Granatapfelpulver und Aleppopfeffer mit. Nimm nicht zu viel vom Pfeffer, sagt Widad, das Essen könnte ungenießbar werden.

Fake – Vortäuschung

Von den zwei Ursprungsorten Berlins, Cölln und Berlin, war mir Cölln immer der liebere. Ein Ort des Unbehausten, ein unsicherer Grund, eine Insel in den Spreesümpfen, auf der die Kirche, nach dem Schutzpatron der Fischer, Petrus, benannt, nie lange hielt. Auf Einsturz oder Zerstörung folgten Jahre der Brache, zuletzt über siebzig Jahre. Im Moment wartet das Projekt House of One auf seine Realisierung, ein Gotteshaus, in dem drei Religionen Platz finden sollen, Christentum, Judentum und Islam. Es ist noch ein Haus aus Luft.

Im Kampf der Zwillingsstädte hat Cölln den Kürzeren gezogen, heute kennt man nur noch Neukölln. Auf der anderen Seite der Spree wird seit 1987 das Nikolaiviertel als „Wiege Berlins“ vermarktet. Dort, wo heute Touristen die mittelalterliche Stadt bewundern, die niedrigen Häuser, das alte Straßenpflaster und die Laternen, war Anfang der 1980er Jahre noch eine enttrümmerte Brache. Selbst die Kirche war eine turmlose Ruine. 1944 waren die meisten der Gebäude bei Bombenangriffen zerstört worden. Das ganze Viertel ist ein Mittelalterfake, eine Vortäuschung. 1987 hat man Rekonstruktion dazu gesagt. Damals schien mir das alles falsch, ein großer Budenzauber, ein sozialistisches Disneyland ohne Mickymaus, dafür mit Friedenstaube.

Widad Nabi sagt, dass sie die Arkaden in der Poststraße an Damaskus erinnern, ihr Schwung, ihre Höhe. Die Arkaden sind vorgefertigte Betonblöcke aus einem Baukombinat. Für Widad sind es Grüße aus der Heimat. Als wir davorstehen, an einem Mainachmittag, bin ich zum ersten Mal versöhnt mit dem Viertel.

Geschichte – History

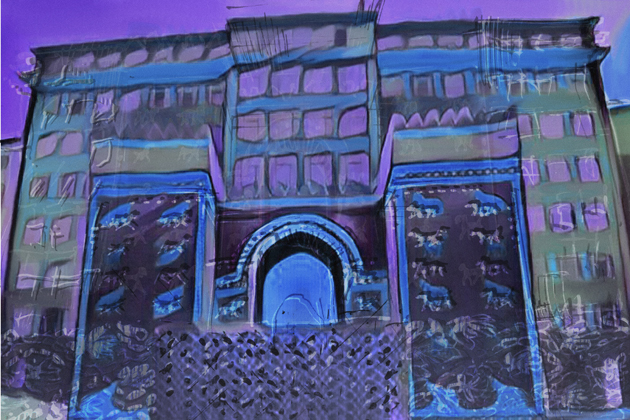

Damaskus in Berlin. Babylon in Berlin. Die Cöllner Insel, auf deren nordwestlicher Spitze Weltkulturerbe sich drängt. Dicht an dicht Epochen und Himmelsrichtungen, manches von zweifelhafter Provenienz. Mit Dima gehe ich an einem Montagmorgen im April ins Pergamonmuseum. Ich war schon Jahrzehnte nicht mehr dort. In meiner Studienzeit in dem alten Gebäude schräg gegenüber, dessen Fassade als fast letzte ihrer Art noch unzählige Einschüsse aufweist, war ich oft im Museum, saß auf den Stufen des Pergamonaltars, ging durch das Ischtar-Tor oder berührte die Kacheln der Gebetsnische von Bey Hakim. Oft war ich ganz allein. Die Fragmente von Teppichen, die Hälfte von der Zeit verspeist oder den Motten, faszinierten mich. Ist die Menschheit in fünftausend Jahren wirklich klüger geworden oder ist der Fortschritt nicht eher ein technologischer?

Die Museumsinsel war ein Rückzugsort, an dem die Menschheitsgeschichte ausgebreitet lag. Da wurden Gegenwartsprobleme nichtig.

Vor dem Ischtar-Tor von Babylon sagt Dima, dass sie sich damals während ihres Kunststudiums in Syrien nicht habe träumen lassen, es einmal in seiner ganzen Größe und Erhabenheit zu sehen. Babylon ist in Berlin, schon alleine wegen der Sprachen, die um uns gesprochen werden. Das Museum ist überfüllt.

Zwei Wochen später laufen Dima und ich durch die Ausstellung auf dem Gelände des ehemaligen Hauptsitzes des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR an der Lichtenberger Normannenstraße.

Die Erinnerung an die Diktatur ist in unsere Körper eingeschrieben und versteift sie unbewusst, wenn wir uns erinnern. Marschschritte. Vorschriftsmäßige Bewegungen. Pionierhalstücher. Einladungen zu Sicherheitsbehörden. Die langen Korridore der Macht, gleißendes Licht oder dunkle Räume, nichts dazwischen. Keine Möglichkeit auszuweichen. Wir können beide noch im Traum das Halstuch anlegen. An diesem Morgen, an diesem Ort, teilen wir unser Unbehagen. Es gibt viel mehr Sachen, die uns verbinden, als wir ahnen.

Wir tasten uns heran, wir tauschen uns aus, konzentriert und geduldig.

Damaskus, Diskus, Diskurs.