Für SELVES kollaborierte die Fotografin Nafiseh Fathollahzadeh mit Kindern. Das gemeinsame Projekt zeigt die Alltagsräume geflüchteter Kinder in einer Düsseldorfer Notunterkunft.

Von Juliette Moarbes, 05.11.2018

Deine Fotoserie “Selves” will das Vakuum zeigen, mit dem geflohene Menschen in Aufnahmelagern konfrontiert sind, zwischen Ankunft und Bleiben. Wie bist du an das Thema herangegangen und was war dir dabei wichtig?

Im September 2015 zog ich aus Teheran nach Essen. Gleichzeitig wurde Einwanderungspolitik zu einem stark debattieren Thema in Deutschland. Nordrhein-Westfalen empfing neben weiteren Bundesländern eine große Zahl an Menschen, die aus Kriegsgebieten flohen, um einen friedlichen, sicheren Bleibeort auf der anderen Seite der Welt zu finden. Dies lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Frage ihrer Ansiedlung und Unterbringung. In meiner Arbeit konzentrierte ich mich bis dahin auf urbane Räume, Stadtplanung, sozio-räumliche Strukturen sowie Inklusion und Exklusion im urbanen Raum. Für Deutschland war es eine große Herausforderung, Unterkünfte einzurichten. Deshalb wurden verschiedene Arten temporärer Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen. Gemäß dem statistischen Bundesamt schaffte Nordrhein-Westfalen im Jahr 2016 insgesamt 191 316 Unterkünfte. Damit hatte es die größte Zahl in ganz Deutschland.

Was für Unterkünfte waren das?

In Deutschland gibt es vier Arten von Unterkünften für Asylsuchende: Erst-, Gemeinschafts- und Notunterkünfte sowie dezentralisierte Unterkünfte, also eigene Wohnungen. Notunterkünfte können Fitnessstudios, Container, Supermärkte, ehemalige Bürogebäude und Zelte sein. Gemeinschaftsunterkünfte sind Häuser, die zu vorübergehenden Lösungen wurden. Sie befinden sich hauptsächlich in den Peripherien. Sobald die Residenzpflicht endet, sollen Asylsuchende – so besagt es das Gesetz– in Gemeinschaftsunterkünften wohnen. Die sogenannte temporäre Unterkunftsregelung ist die Verkörperung des nichtbürgerlichen Status. Sie ist ein Zwischenhalt zwischen Exklusion und Inklusion, nacktem Überleben und politischer Existenz. Außerdem ist sie ein Status der kulturellen, sozialen und politischen Transition. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben schrieb, dass die Macht des Gesetzes politische Subjekte, namentlich Bürger*innen, aktiv vom bloßen Leben, den Nicht-Bürger*innen, trennt. Diese Trennung zieht sich vom Altertum bis in die Moderne. Wie Agamben schreibt: Von Aristoteles bis Auschwitz. Schon Aristoteles beispielsweise definiert Polis am Anfang von Politik: Jeder Mensch ist “in Bezug auf das Leben geboren, aber existiert essentiell in Bezug auf das gute Leben“. Dieses kann durch politische Teilhabe erreicht werden.

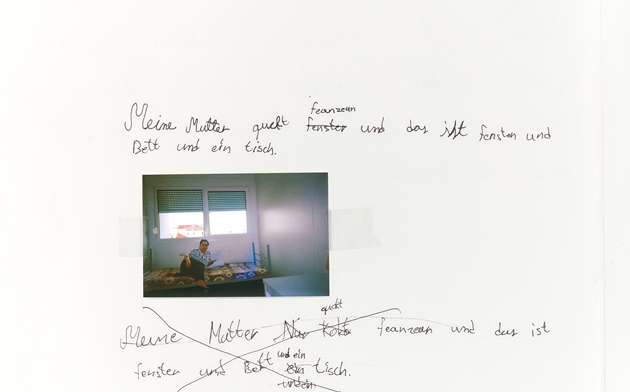

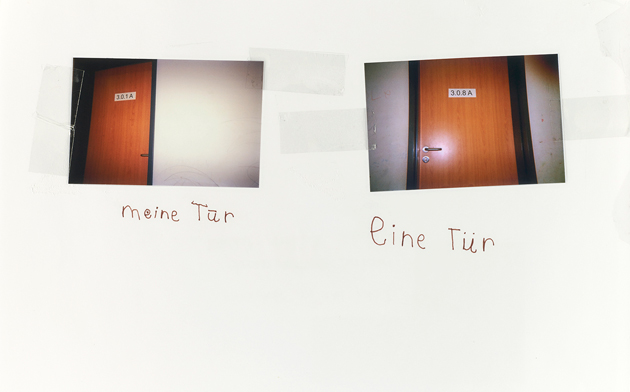

Um die Transiträume zwischen Inklusion und Exklusion zu zeigen, habe ich nach temporären Unterkünften in Nordrhein-Westfalen gesucht, in denen ich einen Fotografie-Workshop anbieten konnte. Mein Ziel war es, durch partizipative Fotografie verschiedene Perspektiven einzufangen. Ich habe mit vier Kindern aus Albanien, Afghanistan und Syrien zusammengearbeitet, die in einer Notunterkunft in Gerresheim lebten, am östlichen Rand Düsseldorfs.

Welche Herausforderungen gab es während des Fotoprojektes und was genau wolltest du zeigen?

Es gibt eine ethische Herausforderung für Fotograf*innen, die mit der Repräsentation von Gewalt, Trauma, Krieg und Verlust arbeiten. Ich glaube, dass die Rolle der Fotograf*in als einzelnen Genies, das Neuigkeiten von der Front bringt, vorbei ist. Handykameras ermöglichen es allen, die Erste am Ort des Geschehens zu sein. Die Rolle normaler Bürger*innen wurde verlagert: Sie beobachten nun nicht nur, sondern können selbst Bericht erstatten. Ich distanziere mich von der Tradition des „Genie “ durch kollaborative Konzeptionen von Bildern und partizipative Ansätze. In meinem Projekt arbeitete ich ein Jahr lang mit Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren. Dies war sehr ertragreich, aber auch eine große Herausforderung. Obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprachen, hatten wir eine visuelle Art der Verständigung. Ich brachte ihnen bei, mit der Kamera zu arbeiten. Sie lehrten mich, ihre Welt anzusehen. Eine Beobachtung fand ich besonders spannend: Je mehr die Kinder fotografierten, desto besser entwickelten sie eigene Interessen. Manche fotografierten ihre Unterkünfte, Häuser, das Familienleben und ihre Freund*innen. Andere richteten ihre Kamera auf die Natur. Nachdem wir die Bilder am Ende jeder Sitzung durchgesehen haben, trafen sie eine Auswahl und klebten diese mit einem Titel und einer Beschreibung in ein Notizheft. Zum Schluss fotografierte ich ihre Kameras und Notizhefte. Mich interessierte die Art der Auswahl und Platzierung. Die Spuren, die sie hinterließen, wie Notizen, Daten, die Klebereste von den Bildern und natürlich die Fotos selbst. Mit SELVES habe ich versucht, die Konvention des individuellen Augenzeugens zu durchbrechen, indem ich die Kinder dazu motivierte, ihre eigene Geschichte zu erzählen.

Was ist deiner Meinung nach heutzutage die Aufgabe von Fotografie?

Eine Fotografie ist die Begegnung zwischen denjenigen, die in den fotografischen Akt involviert sind. Sie offenbart Machtbeziehungen zwischen der fotografierten Partei, dem Apparat, der Fotografin oder dem Fotografen und der oder dem Betrachter*in. Die hyperdokumentierte Welt hat eine neue Art der Begegnung geschaffen, die neue Bedingungen für Sichtbarkeit schafft. Die Kunsttheoretikerin Ariʾelah Azulai argumentiert in ihrem Buch “Civil Contract of Photography”, dass auch die Zuschauenden Verantwortung dafür tragen, was sichtbar wird. Denn alles, was abgelichtet wurde, existiert. Deshalb liegt die Verantwortung nicht nur bei den Fotografierenden, sondern kann als zivile Pflicht gegenüber der Fotografierten gesehen werden, gegenüber dem, das da ist.